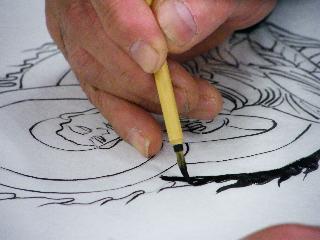

写仏とは、その言葉通り、仏さまのお姿を写し描くことです。実際には、仏さまの絵図を下絵にし、その上に薄い紙を当てて描きなぞっていきます。

写仏とは、その言葉通り、仏さまのお姿を写し描くことです。実際には、仏さまの絵図を下絵にし、その上に薄い紙を当てて描きなぞっていきます。

写仏という言葉を聞きなれない方でも、写経については聞いたことのある方、そして実際に挑戦したことのある方も多いのではないでしょうか。写経は経典を書写することで、教えの伝達・普及・研究、さらに精神の練磨や優れた人格形成の手段、そして宗教的な行いとしておしすすめられています。

写仏は写経と同様に、仏さまのお姿を写し描くことによって、仏さまに接近することができます。絵画という造型から仏さまの心に近付き一緒になる、いわば外側から内側に迫るものといえます。

また、「観音さまを百枚写すと観音さまの夢を見る」とも言われています。造型の確かさでお姿のイメージが焼きつけられるからだそうです。仏さまを写して描くことで、声明(旋律を付けてお経を唱えること)・写経と同じように一途な心が生まれ、仏さまと巡り会えるのです。

若き日の空海(お大師さま)が唐の国で「密教」を学んだ後、日本に持ち帰られた様々な資料の中に、仏さまの図像も含まれていました。それは墨の線のみで輪郭をとった仏さまの絵図で、その線に変化はほとんどなく、ほぼ一定の太さを保っていました。

お大師さまは、自身の著書の中で「真言密教はとても奥深いので、経典や解説書の文字だけをたどっても、とうてい理解しつくせるものではない。図像の力を借りなければ、その奥義を性格に伝えることはできない」といった旨のお言葉を述べられています。

無数ともいえる様々な仏さまのお姿、その教え、そして秘法を伝える時は、文章だけでなく図示を交えて伝える必要があったのです。

写仏には、仏さまの原画を見ながら転写する方法と、仏さまを下絵にして紙を重ねて、写し取る方法との二つの仕方がありますが、現在では後者が一般的になっています。寺院でいただくご本尊さまのお姿は、この白描図像をもとに刷られています。

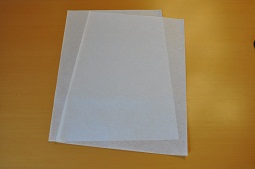

昔は、重ねる紙に油を塗って透き通らせ、下絵の仏さまがよく見えるよう工夫を凝らしました。現存する写仏図像の黄褐色をした紙は、この方法を用いたものです。これは、現存のトレーシングペーパーの役割を果たしていると言えます。

写仏は密教僧の修行の一つでしたが、いつしか画才をもつ僧のみが仏像を描くようになり、画僧という仏画製作を専門とする僧が誕生しました。絵画という技術が、専門的なものと考えられるようになったのでしょう。

写仏は密教僧の修行の一つでしたが、いつしか画才をもつ僧のみが仏像を描くようになり、画僧という仏画製作を専門とする僧が誕生しました。絵画という技術が、専門的なものと考えられるようになったのでしょう。

また密教図像からの写仏は、ごく限られた寺院の中で行われるものであり、外部への普及はまったく考えられませんでした。

ところが印刷、出版文化の隆盛で、私達は精巧な原色版の色刷りの仏画や図像を見られるようになりました。仏教美術に関する書物等の仏像資料を、現代ほど気軽に手もとにおける時代はありません。

そのような時代を迎え、水墨画・俳画・油絵などの絵画人口は極めて多くなりました。そして仏教思想・仏教美術に対する関心の深まりも併さって、写仏時代が到来したともいえるでしょう。

このような写仏によって得られる心のやすらぎは、たいへん貴重なものとして現代に求められているのです。

写仏は、紙、筆、墨汁とそれを入れる器、そしてお手本があれば、いつでもどこでも始められます。今回は、仏画家の難波淳郎先生の方法を参考に、写仏の道具をご紹介いたします

写仏は、紙、筆、墨汁とそれを入れる器、そしてお手本があれば、いつでもどこでも始められます。今回は、仏画家の難波淳郎先生の方法を参考に、写仏の道具をご紹介いたします

面相筆(めんそうふで)の小、中。日本画の髪や眉を描く、とても細い筆です。

半紙でも障子紙でも下絵が透けて見える紙ならよいのですが、薄美濃紙(うすみのがみ)、土佐唐紙(とさとうし)などは、丈夫で使いやすい紙です。写真の紙は「ドーサ引き」というにじまない加工が施された半紙です。

普通のもので十分です。墨と硯を使ってもいいでしょう。墨をすって使う時には、写真のような水差しがあると便利です。

白色の絵皿です。墨汁を入れたり、筆先を揃えたりするのに使います。

写真のように、お手本の下絵と紙がずれないよう、クリップで止めておくのもいいでしょう。また、布やタオルが一枚あると便利です。

真言宗豊山派宗務所で開かれている写仏講座では、紙、筆、墨汁、小皿、クリップをご用意しております。

参考 『豊友第48号』 難波淳郎 「写仏のすすめ(一)」 昭和55年6月30日